近期,我院医用抗菌材料创新团队1项成果发表在国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》(中科院一区,影响因子13.2)杂志上。

该项成果为“Bioinspired antibacterial-antioxidant bioactive hydrogel synchronizes immunomodulation-microenvironment remodeling for infected wound regeneration”。该论文以滨州医学院为唯一通讯作者单位,我院2022级硕士研究生张情霞、2024级硕士研究生李承润、口腔医学院孙巧珍老师、我院2023级硕士研究生郑家和为共同第一作者,我院闫欢欢教授为该文章通讯作者。

皮肤是人体最大的器官,既是抵御病原体的重要屏障,又承担着维持内环境稳态的关键功能。其独特的层状结构通过角质层防止水分流失,并依靠免疫细胞和抗菌肽构成动态防御系统。然而,全层皮肤缺损会引发细菌定植,导致炎症级联反应和氧化应激损伤,进而抑制成纤维细胞活性、胶原蛋白合成、血管生成和上皮再生,最终阻碍组织修复进程,甚至诱发败血症或全身性并发症。据统计,全球每年有超过1000万例慢性感染性伤口患者(包括糖尿病足溃疡、压疮等),相关医疗支出逾100亿美元。在资源匮乏地区,重症病例会导致大量患者出现不可逆残疾。值得注意的是,大多数慢性伤口中存在多重细菌生物膜,这显著增加了截肢风险和死亡率。传统依赖抗生素的疗法因细菌耐药性的演变(如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌)和细胞毒性而面临局限,因此亟需具备集成抗菌、抗炎和促再生功能的先进敷料。

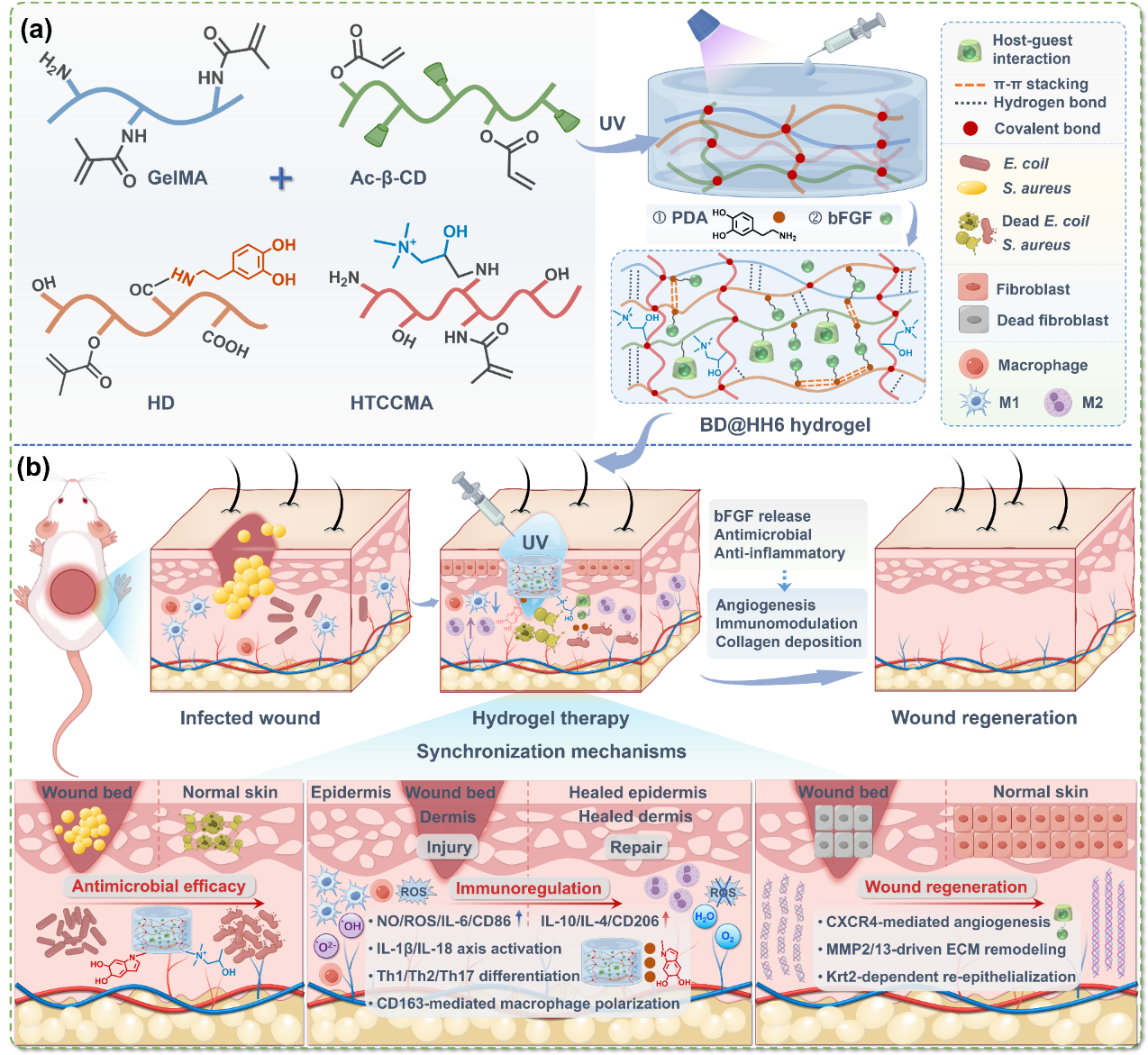

该研究通过光聚合甲基丙烯酰明胶(GelMA)、丙烯化β-环糊精(Ac-β-CD)、多巴胺接枝的甲基丙烯酰透明质酸(HD)和季铵盐改性甲基丙烯酸壳聚糖(HTCCMA),构建了一种仿生抗菌抗氧化水凝胶(BD@HH6)。该水凝胶通过聚多巴胺介导的生物粘附和β-CD驱动的包封作用实现碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)控释,协同主客体分子相互作用和共价交联,实现免疫调节和组织修复双重功能。BD@HH6具有快速原位凝胶化、强组织粘附性及多功能物理特性(导电性、热稳定性、亲水性、抗氧化活性和止血能力),并能实现bFGF的持续释放。通过季铵盐-儿茶酚协同作用表现出广谱抗菌效能。此外,其通过清除细胞内活性氧(ROS)减轻氧化应激损伤,并通过对促炎细胞因子(降低TNF-α/IL-6)和IL-1β/IL-18-Th1/Th2/Th17轴的双重调控,促使巨噬细胞向M2表型极化。在小鼠感染的伤口模型中,BD@HH6通过CXCR4介导的血管生成、Krt2依赖性再上皮化、MMP2/13驱动的细胞外基质重塑和毛囊再生加速伤口愈合。该多功能平台突破了抗生素依赖疗法的局限,通过协调抗菌防御、免疫调节和生长因子稳定化,为同步实现复杂伤口再生中的感染控制与修复再生建立了创新性解决方案。

医用抗菌材料创新团队在山东省“医用抗菌材料”高等学校重点实验室、“医用抗菌纤维材料”山东省高等学校未来产业工程研究中心、烟台市“医用抗菌材料”工程研究中心以及烟台市校地融合“医用抗菌材料创新服务平台”的支撑下,聚焦临床感染及组织器官再生修复重大难题,开展抗菌修复生物材料、组织工程支架、医疗产品开发等研究,攻克一批医用抗菌材料制备关键技术,完成一系列结构新颖、性质稳定、生物相容性高、应用效果好的科技成果工程化和产业化,打造医用抗菌材料特色产业集聚区,初步形成服务于山东、辐射至全国的成果转化基地。该成果属于医用抗菌材料创新团队的最新成果,体现了团队医药融合的协同创新能力,得到了滨州医学院 “口腔医学+X”院校融合创新项目(KQRH2024MS003)、山东省高等学校“青创团队计划”项目(2022KJ280)、滨州医学院青年教师科研启动基金(BY2021KYQD23)和山东省卫健委科创团队项目的支持,在此一并致谢。

成果原文链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.166276