近期,我院医用抗菌材料创新团队2项成果发表在国际权威期刊《International Journal of Biological Macromolecules》(中科院二区,影响因子8.5)杂志上。

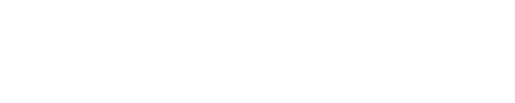

第一项成果为“Acetylated yeast mannan endowing biomimetic electrospun nanofibers with hydrophobicity and moisturizing property for accelerated cutaneous defects repair”。该论文以滨州医学院为第一通讯作者单位,我院2020级硕士研究生张玉龙为第一作者,我院侯桂革教授及其博士生高中飞,以及毓璜顶医院副主任药师丁月霞为该文章通讯作者。

细胞外基质(ECM)与各种功能化疏水成分及脂质物质共同构成了一道天然屏障,能够保护皮肤免受机械性损伤、减少水分流失,并减轻由外部不利因素引起的病理损伤。近年来,源自植物和微生物的天然多糖因其独特的生物活性,作为皮肤修复的仿生材料备受关注。例如,由甲壳类动物外壳和昆虫外骨骼加工而来的壳聚糖,具有显著的抗菌和止血特性。类似地,从酵母和魔芋中提取的甘露聚糖展现出卓越的保湿能力,有助于皮肤再生。然而,天然多糖因其高分子量和亲水性特性,难以与疏水的角质层相互作用并渗透其中,这可能延缓受损皮肤的功能恢复。因此,赋予多糖疏水性保湿特性对推动皮肤仿生材料的发展具有重要意义。

在本研究中,首先通过乙酰化和去乙酰化反应合成了不同脱乙酰化程度的乙酰化酵母甘露聚糖(AM),以提升其疏水性及生物活性。随后,基于AM、O-季铵化壳聚糖(QCS)、胶原蛋白(COL)和聚乙烯醇(PVA,作为聚合物基质)的仿生纳米纤维(PVCQAM)通过电纺丝制备,以通过模拟皮肤的疏水结构来增强保湿伤口愈合。与甘露聚糖掺杂的纳米纤维相比,PVCQAM表现出更高的疏水性,且随DS增加而增强。对PVCQAM的形态、力学拉伸性能和热重分析性能进行了表征。此外,电纺纤维敷料展现出良好的细胞相容性和血液相容性,并对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌具有显著的抗菌效果。基于AM的纳米纤维促进了胶原蛋白沉积,促进了肉芽组织形成,并抑制了炎症反应,从而在小鼠全层皮肤伤口模型中产生了显著的积极治疗效果。

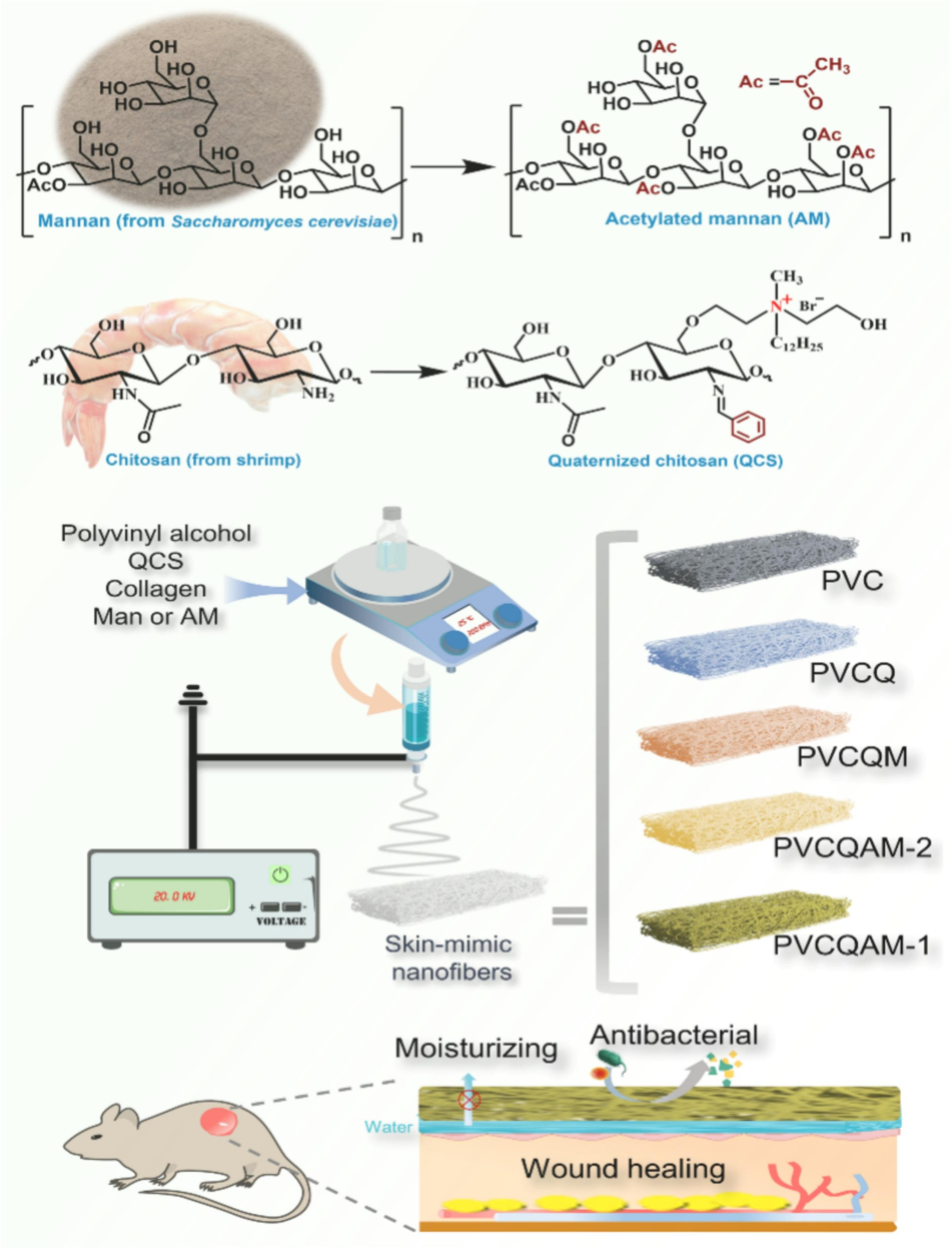

第二项成果为“Bifunctional modified bacterial cellulose-based hydrogel through sequence-dependent crosslinking towards enhanced antibacterial and cutaneous wound healing”。我校与山东农业大学联培博士研究生高中飞为第一作者,我院侯桂革教授、山东农业大学杨正友教授为该文章通讯作者。

细菌纤维素(Bacterial Cellulose, BC)因其纳米级纤维网络结构、高结晶度以及优异的吸水性能(约90%),被认为是组织修复材料和生物工程支架领域中具有潜力的生物合成基质。其独特结构有助于细胞、可溶性因子及细胞外基质成分之间的相互作用。BC与壳聚糖(Chitosan, CS)复合材料的持续开发为实现抗感染和主动促进伤口愈合提供了新的可能性。CS的抗菌性能主要依赖于其质子化的氨基结构,在一定程度上限制了其在BC/CS复合体系中的应用。O-羧甲基壳聚糖(CMCS)作为CS的一种两性离子型衍生物,表现出良好的水溶性、吸附能力以及pH响应特性。将CMCS引入BC基水凝胶体系中,有利于调控质子化程度和增强体系内的静电相互作用,为双网络水凝胶在生物工程支架和组织修复中的应用提供了可行的设计策略。此外,目前鲜有关于前体交联顺序对双网络水凝胶结构性能影响的研究。

为此,该研究合成了一种季铵盐和醛基双功能化修饰的细菌纤维素(OQBC),并将其应用于制备包含硫醇-海藻酸(SASH)与CMCS交联序列的双网络水凝胶。硫醇-醛加成反应与氨基-醛反应构建的双网络水凝胶表现出优异的可注射性能和自修复能力。通过席夫碱键与硫代半缩醛键的顺序交联,赋予水凝胶一系列独特的性能特征,包括可控的降解行为、pH响应性溶胀能力、良好的保水性、适宜的表面粗糙度以及对细胞行为调控。随着水凝胶中OQBC含量的增加,其抑菌率超过90%,且未表现出明显细胞毒性。此外,该水凝胶能够发挥抗氧化及持续释放药物性能。在感染性皮肤全层缺损模型中,水凝胶有效抑制炎症反应,促进了胶原沉积与血管生成,从而加速伤口修复与再生效果。该基于序列依赖型交联策略构建的抗菌双网络水凝胶为开发用于感染伤口治疗的先进生物材料提供了可靠的设计思路。

该两项成果得到了国家自然科学基金、山东省重大科技创新工程项目、山东省自然科学基金、山东省科技型中小企业创新能力提升项目、烟台市科技计划等基金的支持,在此一并致谢。

第一项成果原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.145944

第二项成果原文链接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2025.139737