我院政权教授团队(微生物代谢工程与高效利用团队),近期在国际权威期刊《Bioresource Technology》(中科院Top一区,2025年影响因子:9.0)连续发表两篇文章。我校药学院和哈尔滨工业大学联合培养的博士生马金菊为首位作者,高政权教授是主通讯作者,哈尔滨工业大学的陈国福教授为并列通讯作者。哈尔滨工业大学和滨州医学院均为通讯作者单位。

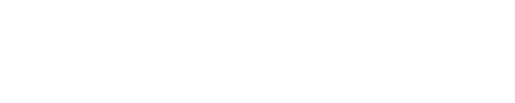

第一篇题为“Adaptive laboratory evolutionary strategies and mechanisms of Synechococcus elongatu PCC 7942 under high concentration of CO2”。基于微藻的碳捕获、利用与储存技术,是一种极具潜力的温室气体减排手段,也是实现碳中和的有效途径之一。然而,该技术面临一个主要挑战是工业烟气中高浓度的CO₂会限制微藻的培养。因此,培育能够耐受并利用高浓度CO₂的微藻菌株,成为将工业烟气作为碳源规模化培养微藻的关键突破口。

基于上述背景,为推动微藻对工业废气的高效利用,该研究通过实验室适应性进化手段,采用不同浓度的 CO₂对微藻进行驯化,旨在提升其对高浓度 CO₂的固定效率。研究最终获得一系列能够高效稳定适应从5-20% CO₂的生存环境的蓝藻聚球藻7942突变株。其中一株可高效固定 CO₂的S20,该菌株不仅能适应 20% 浓度的 CO₂环境,且在这一浓度条件下,其生物量可达 1.37 g・L⁻¹,较野生型提高 3.4 倍;同时,其脂质含量与蛋白质含量也显著提升,分别达到 54.35% 和 32.76%。该研究表明 CO2 适应性进化是在高浓度 CO2 下筛选高效碳封存微藻的最佳方法之一。

因为蓝藻具有结构简单、遗传背景清楚、生长快速、抗逆性强、易于改造等特点,适于改造成高效光驱固碳生产高值产品如天然色素、多不饱和脂肪酸、抗菌肽、血红素等细胞工厂的底盘细胞,在高效去除燃煤电厂烟气中CO2和NOX的同时,使碳汇显著增值。为利用合成生物学技术规模化生产药用产品提供新策略。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132789

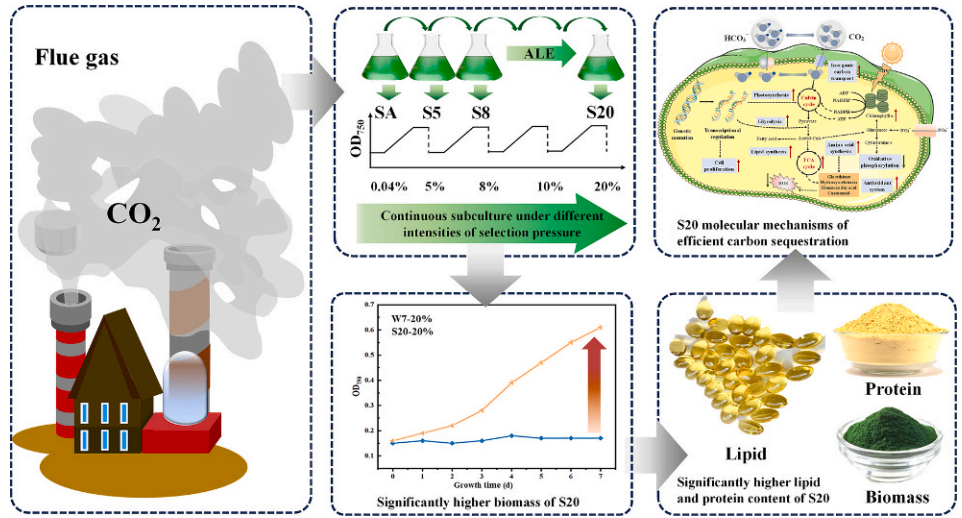

第二篇题为“Strategies for enhancing microalgal carbon sequestration: a review on strain development, culture system optimization, parameter control, and metabolic engineering”。

在“双碳”国家战略背景下,光合固碳效率高比高等植物高1-2个数量级的单细胞微藻受到越来越多的重视。由于能将CO₂封存与生物质资源化利用相结合,微藻介导的碳捕获与利用技术相较传统碳封存技术,展现出显著的优势和广阔的应用潜力。然而,微藻的实际应用目前面临两大主要障碍:一是光合CO₂固定效率偏低,二是微藻培养过程成本较高。针对这些挑战,近年来学者们围绕强化微藻固碳效率开展了广泛研究。

为此,该综述首次系统整合了多条增强固碳效率的途径,既涵盖经典的非遗传调控策略,如高效微藻种质筛选策略、高效规模化培养系统和工艺优化策略、又深入剖析高效的种质改良手段,如通过代谢工程、基因编辑、合成生物学、定向进化与定点突变改造来提升藻细胞固碳效率;此外还结合生命周期评估(LCA)与技术经济分析(TEA),对基于微藻的碳捕获与碳汇增值技术展开全面评估。最后总结了当前面临的挑战和未来研究趋势,旨在为微藻固碳技术的产业化发展和相关从业者提供理论参考。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132868

上述研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金重大基础研究项目、山东省重大创新工程,山东省重点研发计划项目、山东省自然科学基金、烟台经济技术开发区科技创新领军人才项目、滨州医学院科研启动基金等项目的支持,在此一并致谢。